Éloignez-vous des foules de touristes dans la paisible ville de Baracoa, à Cuba.

En raison de son isolement géographique, Baracoa, à Cuba, commence tout juste à être découverte par les touristes. Ceux qui s'aventurent dans ce coin reculé du nord-est de l'île découvrent un village colonial presque intact, entouré de plages isolées et d'une forêt vierge. À l'horizon se profile le point de repère local le plus reconnaissable, une colline surmontée d'une table appelée El Yunque.

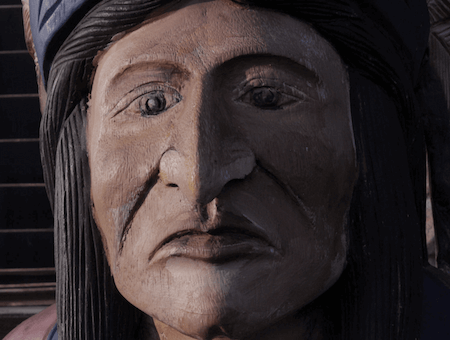

Le long de la limite orientale du village s'étend le Malecón, une miniature de la promenade du bord de mer de La Havane, qui se termine par un parc dédié à Christophe Colomb, arrivé ici en 1492. Sa statue, taillée à la main dans une souche d'arbre géante, regarde vers l'intérieur des terres avec une expression sévère. Au centre-ville, dans la cathédrale Nuestra Señora de la Asunción, on peut voir une croix plaquée argent qu'il aurait plantée sur la plage, près de ce qui est aujourd'hui la plage de l'hôtel Porto Santo. Au nord-ouest de la ville se trouvent les plages tranquilles de Playa Maguana et Playa Nibujón. Playa Maguana est la plage touristique, avec des restaurants et des bars, tandis que Playa Nibujón est plus rustique et fréquentée par les locaux.

Plus à l'intérieur des terres, on trouve la réserve de biosphère de l'UNESCO connue sous le nom de Cuchillas de Toa (les crêtes de la rivière Toa). Il s'agit de l'une des dernières forêts tropicales intactes du monde, qui abrite un grand nombre d'espèces végétales et animales menacées. Parmi ces espèces, on trouve l'escargot de terre cubain, qui mesure environ cinq centimètres de diamètre et présente des spirales de couleurs frappantes. Il est conseillé d'engager un guide pour les randonnées ou les excursions dans cette réserve. Les guides officiels du gouvernement sont disponibles à l'Office des parcs naturels. Toutefois, les habitants de la région sont heureux de servir de guides et sont souvent plus abordables et plus divertissants. Cette pratique courante étant techniquement illégale, il est conseillé de faire preuve d'une certaine discrétion, notamment en ne remettant pas de billets en public.

Après une journée active de randonnée et de baignade, retournez dans l'atmosphère chaleureuse de votre chambre d'hôte ou de votre casa particular et savourez un repas fait maison. N'oubliez pas d'informer le propriétaire de votre choix de repas à l'avance. Pour moins cher qu'un Happy Meal de McDonald's, votre hôtesse vous préparera un festin de cuisine créole cubaine traditionnelle : poulet frit, riche, haricots et plantains sucrés, ou mieux encore, un repas typiquement baracoan composé de fruits de mer frais du marché noir, de poisson farci aux plantains, de crevettes frottées à l'ail ou de langouste étouffée dans le beurre.

Architecture

Selon le Dr. Martín Gutierrez, et je cite : La sensation que Baracoa produit chez nous, visiteurs, est celle d'avoir été trompés. Nous pensons trouver un lieu ancien, alors que nous rencontrons une Baracoa rajeunie. Nous pensons que, comme à Trinidad, nous trouverons des monuments passionnants du passé... cependant, à Baracoa, certains bâtiments du passé subsistent encore : le fort de la Punta, la forteresse de Matachin, l'ancienne prison espagnole de la colline de Seboruco... Le plan de Baracoa est de forme irrégulière, avec des rues qui s'élargissent et se rétrécissent, s'unissant et formant de petites places sur lesquelles ont été construits les quatre parcs de la ville, tous petits et de forme triangulaire. En arrivant dans la partie coloniale de la ville par le viaduc de La Farola, cette merveille monumentale et majestueuse de l'architecture nationale, en passant par le musée municipal du fort Matachin, nous trouvons le premier d'entre eux.

Parc Martí

Parc Martí

Situé dans la rue Martí, à l'angle de la rue Ciro Frías. Les travaux de construction ont commencé en 1936. Ce n'est toutefois qu'en 1942 que les francs-maçons locaux ont commandé le parc en reconnaissance du fait que Baracoa était le lieu choisi par l'Apôtre et qu'il n'y avait même pas de petite statue pour vénérer sa mémoire.

Parc Maceo

Il se trouve dans la rue Marti, à l'angle de la rue Juración. Elle a été reconstruite par la corporation des constructeurs en 1947. Sur un piédestal se trouve le buste du sous-lieutenant de l'Armée de libération, Antonio de la Caridad Maceo y Grajales, qui lui a donné son nom. La sculpture a été réalisée par l'éminent artiste local Eliseo Osorio Cordero.

Parc de l'Indépendance

Situé dans la rue Maceo, près de l'angle avec la rue Ciro Frías. Souvent appelé Central Park par les personnes âgées, il a été considérablement modifié au fil des ans. On y trouve le buste du légendaire Indien Hatuey, œuvre de la prestigieuse artiste Rita Longa, offerte à une loge maçonnique locale par José Bosch et inaugurée le 1er avril 1953 par Carlos Manuel Piñeiro y del Cueto.

Parc Victoria

Il se trouve dans la rue Martí, à l'angle de la rue Roberto Reyes. Le buste a été placé à cet endroit en 1942 à la demande d'une loge maçonnique locale. Cette œuvre a également été créée par l'artiste Eliseo Osorio Cordero. Sur l'une de ses faces, on peut lire "Patriote immaculé, gentilhomme, citoyen exemplaire". Cette inscription a pour but de souligner les qualités de ce patriote humble, généreux et inégalé, originaire de notre région.

Forts espagnols

Après le transfert du titre de capitale de l'île à Santiago en 1515, les Espagnols ont progressivement oublié Baracoa. La ville s'est alors transformée en un important centre de piraterie dans les Caraïbes. En 1739, le capitaine général de l'île, Juan Francisco Quemes de Horcasitas, afin de contrôler la contrebande à Baracoa et de défendre la population contre les attaques des pirates, a demandé au gouverneur de Santiago, Francisco Antonio Cajigal, de réaliser une étude topographique de la ville afin de créer les conditions nécessaires à sa défense. Le travail fut confié au commandant de la place d'armes de Baracoa, Pedro Oviedo, qui, entre 1739 et 1742, construisit quatre forteresses. Celles-ci, ainsi que les trois tours de la ville, étaient destinées à protéger l'ensemble de la zone et lui ont permis de gagner le respect des navigateurs, notamment après qu'une bande de pirates ayant tenté de débarquer à l'Ensenada del Miel a été emprisonnée et pendue.

Fort de Majana

Fort de Majana

Construit sur la terrasse marine de Majana, d'où il tire son nom, situé dans la Ensenada del Miel. Aujourd'hui complètement détruite.

Fort de Matachín

Construite sur la pointe Esteban, d'où elle tire son nom, car les habitants de Baracoa (sans savoir pourquoi) ont commencé au début du 19e siècle à l'appeler Matachin. Lorsqu'en 1807 le navire d'un pirate anglais appelé Winchester arriva à la Ensenada del Miel, la contre-attaque des Baracoans fut si décisive que certains pirates s'enfuirent et d'autres furent faits prisonniers, preuve de la puissance de l'arsenal de Baracoa. En 1868, elle devint un poste de garde de l'armée espagnole pour la reconnaissance et l'enregistrement de tous ceux qui entraient et sortaient de la ville. La population a protesté contre le caractère arbitraire de cette mesure, qui a été abrogée en 1887, puis rétablie en 1895.

Après l'installation de la pseudo-République, elle fut d'abord utilisée comme bastion contre les pirates, puis comme prison par les Espagnols. Plus tard, elle servit d'abri à un groupe de familles désespérées qui s'y rassemblèrent à la recherche d'un refuge. Les malheurs qui s'abattent sur elles sont si nombreux qu'un nom sinistre est donné à leur résidence temporaire : Le château des damnés". Le 10 octobre 1981, le musée municipal du Fort de Matachín a été inauguré. Il retrace brièvement l'histoire de Baracoa depuis l'époque des Indiens et présente les faits et événements les plus significatifs du XXe siècle concernant la région.

Château de Seboruco

Construit sur le haut plateau de la colline Seboruco, dans la partie sud-est du cap, il a été doté d'une artillerie lourde et moderne pour mieux défendre la région jusqu'en 1800. Entre 1854 et 1868, plusieurs modifications y ont été apportées et en 1898, pendant l'occupation nord-américaine, il a été utilisé pour le logement de ces troupes. Sur ordre du gouverneur interventionniste de l'île, Leonard Wood, des travaux d'agrandissement ont été réalisés, achevés en 1900. En 1915, le nom de "château de Seboruco" a été changé en château de Sangüily, en mémoire du général de l'armée libératrice. Le 31 décembre 1979, il a été transformé en Hôtel El Castillo.

Punta Fort

Construction située à l'extrême nord-est de la ville. Pendant la période pseudo-républicaine, il abritait un bureau de radiotélégraphie. Aujourd'hui, il abrite le restaurant Guama.

Note : Il existait en outre d'autres fortifications qui ont disparu au fil du temps : il s'agit des forts Elvira, Maraví, Nibujón, Guandao, Mata et Capiro.

Des tours pour contrôler les entrées

Les tours suivantes ont été construites au cours du XIXe siècle pour contrôler les entrées et les sorties de la ville :

- Tour Joa

- Tour Paraíso

- Tour Caguasy ou Sabas Marín

Musées de Baracoa

Musée municipal du Fort de Matachín

Ancienne forteresse espagnole construite au cours de la première moitié du XVIIIe siècle pour protéger la ville des attaques des corsaires et des pirates. Vous y trouverez un bref aperçu de l'histoire de Baracoa, depuis les cultures indigènes jusqu'aux faits historiques les plus récents. Il a été inauguré en tant que musée municipal le 10 octobre 1981.

Musée archéologique de la grotte du Paradis

Le musée archéologique de la grotte du Paradis est une merveilleuse installation pour les amateurs d'histoire et d'archéologie, située dans une ambiance coloniale sur la deuxième terrasse de Seboruco, connue sous le nom de Paradise Heights. La grotte s'est probablement formée au cours de la période quaternaire ; la zone dans laquelle elle se trouve est riche en vestiges de notre première population.

Le musée-caverne comprend trois galeries dans lesquelles on peut voir une collection d'estampes et de pétroglyphes isolés provenant de différentes zones de la région de Baracoa, qui témoignent de l'art de la peinture rupestre tel qu'il était pratiqué par nos ancêtres précolombiens. Il y a également une collection de poteries décorées, ornées de beaux dessins zoomorphes et anthropomorphes, ainsi que des pots cérémoniels d'une grande valeur archéologique, car beaucoup d'entre eux sont uniques à Cuba. Les visiteurs peuvent également voir une représentation d'une sépulture Taino avec ses offrandes funéraires. Inauguré en tant que musée le 24 décembre 2002.

Musée du Centre des anciens combattants

On y trouve une exposition permanente sur l'histoire des combattants clandestins, la lutte contre les bandits, les armées rebelles et internationalistes et ceux qui sont tombés au cours des différentes missions internationalistes auxquelles les habitants de Baracoa ont participé. Inauguré en tant que musée en 1992.

Géographie à Baracoa

Paysages

Les plus beaux paysages de Cuba se trouvent à Baracoa et ceux qui pensent que c'est une exagération sont invités à venir les voir. Le palmier est présent dans tous les panoramas avec une profusion extraordinaire et une taille inégalée. La mer, les rivières, les montagnes et les forêts de cette région située à l'extrémité nord-est de Cuba offrent d'excellentes conditions pour l'écotourisme. Les montagnes sont couvertes de forêts de béliers, de pins, de chênes verts et de forêts-galeries. Baracoa, la première colonie espagnole à Cuba, a été fondée sur l'étroite plaine côtière où les nombreux fleuves de la région se jettent dans la mer. La végétation est exubérante, car la région est l'une des plus humides du pays et son abondant réseau de rivières fait que la couleur prédominante dans la région est le vert. Parmi les rivières les plus connues, citons le Yumuri, le Miel, le Macaguanigua, le Duaba et le Toa.

El Yunque

El Yunque

Un imposant affleurement de roche calcaire, que l'amiral Christophe Colomb a immortalisé le 27 novembre 1492 lorsqu'il a écrit dans son journal "et à sa tête, dans la partie sud-est, se dresse un cap dans lequel se trouve une montagne haute et carrée qui ressemble à une île...". Ce fait est considéré comme une preuve irréfutable et a aidé les historiens à déterminer la date de la découverte de ce qui deviendrait plus tard la première colonie de Cuba. Le Yunque est situé entre les rives des fleuves Duaba et Toa, son altitude la plus élevée au-dessus du niveau de la mer est de 575 m, il mesure 1125 m de long et a une superficie totale de 461 000 mètres carrés. Sa flore et sa faune sont généralement passionnantes, mais le Coccothrinax Yunquensis, endémique de cette zone et frère de notre palmier royal, est particulièrement important. Miguel Castro a écrit : "Lorsque nous nous trouvons à l'entrée du Yunque, nous sommes témoins que le palmier royal peut facilement supporter le soleil et que le paradis existe sur terre". Il fut le refuge des indigènes qui fuyaient les colonisateurs et des marrons et devint plus tard un point d'observation pour les Mambises. Pour toutes ces raisons, la Commission Nationale des Monuments de Cuba a pris la décision le 25 décembre 1979 de le déclarer Monument National, proclamation qui a été faite au sommet de la montagne le 2 avril 1980, par le président de la commission, le Dr. Antonio Núñez Jiménez.

Parc national Alexander von Humboldt

Le parc doit son nom à l'éminent naturaliste allemand, connu comme le deuxième découvreur de Cuba en raison des nombreuses et importantes études qu'il a réalisées sur le pays. Le parc national Alexander von Humboldt a été historiquement une zone peu utilisée par l'homme, avec un seul site archéologique de la période précolombienne connu, situé dans la zone côtière d'Aguas Verdes. Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, certains endroits périphériques ont été utilisés comme refuges ou camps par des marrons. Ce n'est qu'au début et au milieu du XXe siècle que les terres ont été utilisées pour la culture des cocotiers et du cacao. Dans la zone de La Melba, l'exploitation minière du chrome et de l'industrie minérale en général s'est développée.

Le parc a commencé à être aménagé dans les années 1960, avec la déclaration des réserves naturelles de Jaguani et de Cupeyal del Norte. Cela s'est poursuivi dans les années 80 avec la proposition du refuge Ojito del Agua, associé à la dernière observation du pic royal, dernier vestige de cette espèce déjà éteinte dans ses autres habitats aux États-Unis et au Mexique. Cet écosystème unique abrite une flore et une faune uniques qui présentent les indices d'endémicité les plus élevés de l'archipel. En 1996, ces zones protégées ont été réunies pour former le parc national Alexander von Humboldt, la réserve de biosphère la plus importante du bassin des Caraïbes, qui, avec Cuchillas de Toa, a été déclaré en 2001 site du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO.

El Tibaracón

Parmi les particularités phonétiques de la région, on trouve le mot Tibaracón, qui désigne l'existence d'un banc de sable accumulé par les vagues à l'embouchure des rivières qui arrivent sur la côte avec des eaux lentes. Leur manque de pression fait que le banc de sable les oblige à changer de cap et à suivre une route parallèle à la côte, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un endroit où les vagues ont moins de force. Parfois, une rivière est obligée de courir sur un kilomètre avant de trouver une zone où elle peut passer à la mer. Pendant la saison des pluies, les rivières se gonflent et les tibaracones s'ouvrent sous l'énorme pression de l'eau des rivières, un spectacle auquel toute la population locale se rend en masse. Une fois les pluies terminées et les eaux claires, la violence de la mer accumule à nouveau des bancs de sable, les brèches se referment et les rivières reprennent leur cours normal.

Le fleuve Toa, le plus grand fleuve de Cuba

La rivière Toa est la plus puissante et la plus grande rivière de l'île de Cuba avec 72 affluents et, bien qu'elle ne soit pas née à Baracoa, sa section transversale la plus marquée traverse cette région, et sa longitude est de 131 kilomètres. Il est situé dans le département de Guantánamo, à l'extrémité orientale de l'île. Cette région possède l'une des rares zones de forêts pluviales de l'hémisphère nord. Le bassin versant de la rivière Toa occupe environ 70% de la Réserve de la Biosphère qui prend le nom de Couteaux du Toa "Cuchilla del Toa", ceci constitue l'une des régions les plus importantes de Cuba et des Caraïbes, qui vient donnée par les valeurs de sa diversité biologique, la variété de ses paysages, la particularité de ses écosystèmes et la présence élevée d'espèces endémiques dans la flore et la faune, constituant le refuge et le centre d'espèces le plus ancien de Cuba.

Leur grande réserve de flore et de faune endémique est la plus volumineuse du pays, conjuguée à l'existence d'une riche culture autochtone. Il existe un millier d'espèces de fleurs et 145 types de fougères. Cette faune compte des oiseaux en danger d'extinction comme c'est le cas du charpentier royal "Carpintero Real" et de l'épervier "Gavilán Caguarero", le Tocororo, oiseau national de Cuba, peut l'être aussi pour ces lieux. Le célèbre "Almiquí" scientifiquement reconnu comme le "Solenodon Cubanus".

En coordination avec l'UNESCO, le gouvernement révolutionnaire de Cuba a déclaré les zones suivantes du bassin hydrographique du Toa et de ses environs : la réserve Cupeyal Nord, la réserve Melva et la réserve de la biosphère des couteaux du Toa "Cuchillas del Toa" : La réserve de Cupeyal Nord, la réserve de Melva et la réserve de la biosphère des couteaux du Toa "Cuchillas del Toa" comme réserve mondiale de la biosphère. Le ministère de la science, de la technologie et de l'environnement (CITMA en espagnol) propose des réserves naturelles : Pico El Toldo, Pico Galano, Quibiján, Puriales de Cajuerí, Duaba et Yunque de Baracoa qui est déjà Monument National, toutes dans le Groupe de Sagua-Baracoa.

Chute d'eau de Salto Fino

La cascade de Salto Fino est la plus haute chute d'eau des Caraïbes, située dans la municipalité de Guantanamo, au nord-est de Cuba. Elle est produite par une chute soudaine dans l'Arroyo del Infierno (ruisseau de l'enfer), un affluent de la rivière Quibijan. Cette rivière, ainsi que 71 autres, se jette dans le Toa, qui est le plus grand fleuve de Cuba. La chute d'eau de Salto Fino, haute de 305 mètres, est considérée comme la 20e plus haute chute d'eau au monde. En 1966, le Dr Núñez Jiménez, actuel président de la Société spéléologique de Cuba, a pris, à partir d'un hélicoptère qui survolait la région, plusieurs photos avec des vues verticales de la cascade de Salto Fino dans le ruisseau de l'Enfer.

En 1996, sous la direction du Dr. Núñez Jiménez, des membres de la Fondation "La Nature et l'Homme", la Société Spéléologique de Cuba, l'Institut de Géographie, le Musée d'Histoire Naturelle et le Ministère des Forces Armées, ont réalisé deux expéditions à la recherche de la cascade de Salto Fino, à laquelle ils n'ont jamais accédé par voie terrestre. L'objectif était d'atteindre des points clés de la géographie abrupte des Couteaux du Toa "Cuchillas del Toa" pour cela ils surmontent le Toa et ses affluents en cayucas et ils avancent aussi pour ses marges en camion ou en mules.

Ce saut d'eau, avec ses 305 m de chute (record rapporté pour Cuba et les Caraïbes insulaires) n'est pas totalement à la verticale, car il est composé de plusieurs sauts avec des pentes entre 75 et 90 degrés, le plus grand ayant 40 mètres de chute verticale. Selon les informations des habitants de la région, dont certains ont passé 40 ans dans ces lieux, Stream The Hell a un caractère permanent. Ceci est dû à une alimentation souterraine des sources qui s'écoulent au détriment des réserves d'eaux stockées dans le réseau souterrain de collecteurs-entraîneurs qui fonctionnent comme des niveaux d'eaux accrochés fondamentalement parmi les couches de barrières dont la litologie est composée par des roches.

Le Salto Fino a un parcours total de 3 kilomètres, dont 90% correspond à son développement ultérieur au saut principal, et il possède un petit bassin versant d'alimentation superficielle et souterraine de 3 kilomètres carrés. L'eau se jette approximativement à partir du point de référence de 600 mètres, et tombe jusqu'au point de référence de 295 mètres avec une différence totale de 305 mètres. La cascade de Salto Fino a huit cascades entre 75º et 90º, la plus grande atteignant 60 mètres dans la verticale.

À partir d'ici, on dilue en bas, vingt sauts d'eau en série qui varient entre 15 et 5 mètres de différence, avec des pentes de 85-90º, qui se terminent à peine à 150 mètres de la bifurcation avec la rivière Quibiján, qui constitue le niveau de la base locale, atteignant 540 mètres la différence totale du système étudié de cascades du ruisseau L'Enfer.

Personnes célèbres à Baracoa

Hatuey

Hatuey

Hatuey était un chef de la région indienne de Guahabá à Hispaniola (actuellement République dominicaine et Haïti), et il a courageusement défendu son territoire contre l'invasion espagnole. Il aimait la liberté, les coutumes et les traditions avec lesquelles il vivait depuis son enfance, et pour les maintenir, il était prêt à se battre jusqu'à la mort. Dans la poursuite de ce noble idéal, il fabriqua un canoë et, avec des camarades qui avaient échappé aux persécutions espagnoles, il prit la mer. Après bien des vicissitudes, Hatuey et ses compagnons parvinrent à accoster sur la côte orientale de Cuba, où ils rencontrèrent des Indiens de la région qui leur racontèrent leurs expériences et les traitements cruels que les conquistadors leur avaient infligés dans leur quête de l'or.

Hatuey réussit à établir une résistance indienne, mais après quelques mois, les rebelles décidèrent qu'ils ne pouvaient pas continuer la lutte inégale et décidèrent de se cacher dans les bois les plus épais. Diego Velásquez envoya plusieurs troupes à leur poursuite et, finalement, le chef Hatuey fut capturé et condamné à être brûlé vif. Ici se trouve le buste du légendaire Indien Hatuey, réalisé par la prestigieuse artiste Rita Longa, offert à une loge maçonnique locale par José Bosch et inauguré le 1er avril 1953 par Carlos Manuel Piñeiro y del Cueto.

On raconte que lorsqu'il fut conduit au lieu d'exécution, Hatuey demanda à un frère franciscain appelé Olmedo, qui lui avait parlé des douceurs du Paradis, si les Espagnols y allaient aussi, et lorsque le prêtre répondit que les bons y allaient certainement, le chef répondit que dans ce cas il n'avait pas l'intention d'aller au Paradis de peur d'y rencontrer d'autres Espagnols. Le frère Bartolomé de las Casas, se référant à cela, a dit : Et voilà la renommée et l'honneur que DIEU et notre religion ont acquis grâce aux chrétiens qui sont allés aux Indes".

Enriqueta Faber ou la femme médecin

Enriqueta Faber, une Française qui avait perdu son mari, un éminent médecin qui avait marché avec les troupes de la Grande Armée de Napoléon, avait également souffert de l'immense douleur de la mort de sa fille alors que celle-ci était très jeune. Pour tenter de guérir ses blessures spirituelles, Enriqueta se consacre à l'étude de la médecine, utilisant pour cela les livres qu'elle a hérités de son mari et qui font partie de sa précieuse bibliothèque. Désireuse de se lancer dans la pratique professionnelle de la médecine, elle revêtit des vêtements masculins et, après avoir passé quelque temps à Madrid, elle obtint le titre de docteur en médecine. Elle se rendit ensuite à La Havane où elle repassa l'examen nécessaire et, en 1819, une fois en possession des deux documents, elle s'installa dans la ville historique de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa.

Peu de temps après avoir commencé à exercer la profession de médecin municipal, le Dr "Enrique" Faber s'est intéressé à Srta. Juana de León, qui répondit à ses manifestations et à ses promesses d'amour. Le docteur demanda la main de Juana et ses parents, qui ne voyaient aucune raison de ne pas accepter, fixèrent la date du mariage en très peu de temps. C'est pourquoi le docteur Faber doit demander, le 23 juillet 1819, l'autorisation de contracter mariage, car il n'a pas de parents. En effet, il n'avait ni parents ni proches à Cuba. Une fois l'information enregistrée, avec Luis Albert et Juan Albert comme témoins et rédigée par le scribe Lafita, le maire a dicté la résolution suivante : le 30 juillet 1819, Enrique Faber, catholique romain de 25 ans, sans parents ni proches dans l'île, sans inégalité entre lui et sa fiancée, a été autorisé à contracter mariage avec Juana de León.

Elle a juré, mais l'a ensuite dit à une de ses tantes, qui l'a dit à d'autres personnes, jusqu'à ce que la nouvelle arrive à l'oreille d'un oncle de Juana qui, profitant de l'absence du Dr Faber, est allé voir sa nièce et l'a interrogée. Elle était manifestement déprimée et s'est mise à pleurer en prononçant les mots suivants : "Il est mon mari devant l'Eglise et devant Dieu, et en tant que médecin il m'a promis de guérir ma maladie" ; le Dr Faber lui avait dit de façon mensongère qu'elle était atteinte de tuberculose. Elle dit à son oncle qu'elle n'a pas eu de relations sexuelles avec son mari - il lui a toujours dit que sa santé passait avant tout. L'oncle de Juana s'adresse directement au juge pour dénoncer la faute commise par le soi-disant docteur Enrique Faber.

Après cela, les choses se sont progressivement aggravées pour le Dr Faber et elle a décidé de partir pour La Havane afin d'obtenir une entrevue avec l'évêque Don Juan F. Díaz Espada y Landa. Au cours de cette douloureuse rencontre, elle avoua la vérité, déclarant qu'elle avait épousé la belle Juana de León parce qu'elle ressemblait beaucoup à sa fille. L'évêque dit qu'il ne peut rien faire pour elle car son cas est déjà devant le tribunal, mais il promet généreusement qu'il demandera la clémence du gouverneur.

Enriqueta retourna à Santiago où elle fut enfermée pendant 18 ans dans un couvent, mais grâce à l'influence de l'évêque, elle fut libérée à condition de quitter l'île et de se rendre en Floride. Une fois le mariage annulé, Juana de León épousa Don Eduardo Miguel Chicoy ; ils eurent une maison prospère et une famille nombreuse. Il existe des versions de l'histoire selon lesquelles Juana aurait quitté le pays pour retrouver Enriqueta, mais en 1917, lorsque le livre Narraciones Históricas de Baracoa a été écrit, Eduardo Gaya Chicoy, petit-fils de Juana et d'Eduardo, vivait dans la ville et son frère, le capitaine Miguel Gaya Chicoy, qui faisait partie de l'armée espagnole, a confirmé ce qui est écrit dans ce livre.

Guamá

Parmi les chefs indiens-cubains, notre historiographie ne compte aucun autre chef aussi célèbre et brillant que le chef Guamá. Les historiens pensent généralement que ses origines étaient taïnos, bien que son nom soit purement arawak. Nous ne savons rien de son enfance ni de la façon dont il est devenu chef. Peut-être avait-il entendu parler de Hatuey et de ses luttes pour défendre les Indiens de Cuba. Les traitements inhumains infligés par les Espagnols aux Indiens s'aggravaient de jour en jour, ce dont Guamá a été témoin et qui a sans doute motivé sa lutte contre les conquistadors, entamée en 1522. Il se cacha dans les endroits les plus inaccessibles, les plus impénétrables des montagnes et des collines de Baracoa.

Mais ces mesures cruelles n'intimident pas le chef Guamá, dont le nom est déjà célèbre. Ses actions ne se limitaient pas seulement à la région de Baracoa mais s'étendaient jusqu'à Maisi y Sagua de Tánamo. Il est probablement lié aux soulèvements indiens qui ont eu lieu en divers endroits de l'île entre 1527 et 1530. En février 1532, un groupe de colons se plaignit de l'inefficacité des Espagnols face aux déprédations commises par le chef Guamá. Leurs plaintes entraînent le limogeage de Gonzalo de Guzmán, jusqu'alors gouverneur de La Fernandina (Cuba), et Manuel Rojas reprend le flambeau. Il propose d'éliminer les soulèvements indiens, en particulier ceux de Guamá et de ses partisans.

Au début du mois de novembre 1532, Manuel Rojas laissa Juan Rodríguez Obregón, député à Santiago, à sa place et partit en direction des montagnes de Baracoa. Cependant, en raison de la difficulté du terrain et de la prudence des gardes de Guamá, les Espagnols mirent plusieurs jours à trouver la cachette de l'intrépide chef indien. Lors de l'affrontement final, quelques Indiens s'échappèrent mais sept furent capturés vivants. L'un d'entre eux, Alexo, déclara que le frère de Guama l'avait tué. Les partisans de Guama tentèrent de maintenir la résistance après sa mort, mais on ne sait pas grand-chose de ce qui leur arriva sous la chefferie de Guamayry. Nous ne savons rien de lui ni de ses partisans. Il semble que la sagesse et la persévérance du chef Guamá n'aient été égalées par personne d'autre pendant les derniers moments des rébellions des Indiens de Cuba.

El Pelú, Francisco Rodríguez.

Francisco Rodríguez. Originaire de la Corogne, Espagne. L'histoire ne nous permet pas de connaître avec précision sa date de naissance, ni son arrivée dans notre ville, et encore moins la date et le lieu de sa mort, mais de génération en génération s'est transmise la légende d'un homme qui s'était autoproclamé missionnaire et qui prêchait au coin des rues, jusqu'à ce qu'en 1896-1897, ses sermons devenant offensants, les citoyens protestèrent et le conseil municipal décida de l'expulser de Baracoa. On raconte qu'alors qu'il se trouvait sur le quai, quelques instants avant de monter à bord du bateau qui l'emmènerait en exil de notre ville, il déclara : "À Baracoa, on fera beaucoup de bons plans, on aura beaucoup de bonnes idées, mais elles s'useront toutes, on n'arrivera à rien", ce qui fut désormais appelé la fameuse malédiction du Pelú.

La Rusa, Magdalena Menasse

Magdalena Menasse Rovenskaya. Née à Pâques 1911 au Liberia, elle transcendera ses identités naturelles, matrimoniales et artistiques pour se faire connaître simplement sous le nom de La Rusa. La violence prolétarienne de Saint-Pétersbourg en 1917 dicte son avenir. Son père Alexandre, soldat et assistant du tsar russe, a été exécuté, comme de nombreux membres de sa famille aristocratique lorsque la révolution a détruit l'ancien régime. Seules Magdalena et Anna, sa mère, ont réussi à s'échapper, trouvant refuge dans les montagnes du Caucase. Elle avait 6 ans lorsqu'elle a fui la révolution. En 1924, elle arrive à Constantinople (Istanbul), où elle rencontre Albert Menasse, diplomate russe en Turquie, avec qui elle entame un voyage à travers Java, l'Italie, la France et enfin Cuba, la terre de sa légende.

Baracoa exerce sa sorcellerie sur cette femme élégante et, en retour, la séduisante blonde ensorcelle la population. Elle s'enracine et obtient la nationalité cubaine en 1944. Quatre ans plus tard, le couple abandonne ses autres activités commerciales et construit un hôtel dans un espace auparavant occupé uniquement par des figuiers de Barbarie et des raisins de mer, juste en face de l'océan Atlantique. Il fut achevé en 1953 et ils l'appelèrent Miramar. La vie de la ville s'y concentra rapidement et il fut très fréquenté par les hommes d'affaires, les Américains basés à la base de Guantanamo et à Nicaro, et même par Errol Flynn. Dans le registre des clients de l'hôtel La Rusa, comme l'appelaient les gens, figurent les noms de Fidel, Celia et Antonio Núñez Jiménez (29 janvier 1960), mais ce ne sont pas les seules personnalités : dans l'espace réservé au 25 mars, on trouve les signatures d'Ernesto Che Guevara, Raúl, Vilma Espin et Aleida March.

Sa propre prospérité n'a pas rendu La Rusa aveugle au sort du peuple. Elle se sentait concernée par la lutte des gens autour d'elle et s'est identifiée au mouvement de jeunesse qui, à partir de 1953, a tenté de combattre la tyrannie de Fulgencio Batista. Elle les aide avec de l'argent et des médicaments et s'engage ainsi paradoxalement dans un processus révolutionnaire du même type que celui qu'elle a fui si précipitamment au début du vingtième siècle. Magdalena, Mima, La Rusa... son nom marque une période de l'histoire de la première colonie de l'île de Cuba, où elle a inscrit son nom comme l'une des femmes les plus universelles de Baracoa.

Cayamba, Oscar Montero

Oscar Montero Gonzáles est né dans le quartier de La Playa, à Baracoa, le 8 septembre 1924, fils de Ciro et Ambrosina. Il doit son surnom à une poupée de la "Maison des souvenirs" du tailleur qui attirait et ravissait tout le monde et un ami (Pedro Limia, chanteur) l'appelait Cayamba tant il était agréable d'être en sa compagnie.

Il était soudeur à l'Omnibus Company, mais ses qualités transcendantes étaient son charisme et ses talents autodidactes de chanteur. C'est en tant que chanteur qu'il a gagné l'affection, le respect et l'admiration de son peuple. Cayamba a partagé la scène avec Pablo Milanes, Silvio Rodríguez, Leo Brouwer, Félix Varela, Sara González, Vicente Feliú, Pacho Alonso, Cándido Fabre, Tony Cortes, Aurora Basnuevo et d'autres personnalités importantes de la culture cubaine. Il est considéré comme le plus grand chanteur de Baracoa. Il est mort le 5 septembre 1991, mais le son de sa guitare et de ses percussions résonne encore dans les rues de ma ville, tout comme la voix du chanteur dont on ne s'accorde pas à dire qu'il était le plus laid du monde.

Explorer Baracoa à Cuba

Explorer Baracoa à Cuba

Baracoa est une ville située dans la province orientale de Guantanamo (République de Cuba). C'est la première ville fondée par les Espagnols à Cuba. C'est dans cette ville que fut érigée la première cathédrale du pays. C'est la ville la plus ancienne de Cuba car c'est la première population que les Espagnols ont fondée dans l'île, sous le nom de Villa de Notre Dame de l'Assomption de Baracoa Cuba, le 15 août 1511, après avoir initié la colonisation de l'île au XVIe siècle. Son nom est d'origine arawak et signifie "hautes terres".

Aujourd'hui, elle est appelée Ciudad Primada de Cuba (ville principale de Cuba), Ciudad Paisaje (ville des paysages), Ciudad de las Aguas (ville des eaux) et Ciudad de las Montañas (ville des montagnes) ; elle est entourée de massifs montagneux, ornés d'une végétation rigoureuse de forêts vierges, pleine de flore et de faune endémiques, avec des rivières cristallines et des plages entourées de criques, d'amandiers et de cocotiers, ce qui lui confère un cachet distinctif par rapport au reste du pays. Déclarée monument national, la ville est baignée par la rivière Miel et ses attractions naturelles comprennent les rivières Toa, Yumurí et Yunque de Baracoa Cuba.

Principales curiosités

- Musée archéologique "La Cueva del Paraíso" (en anglais)

- Parque Natural Majayara

- Fuerte Matachín

- Casa del Cacao

- Castillo de Seboruco

- Cathédrale de Nuestra Señora de la Asunción

- Playa Duaba

- Fuerte de la Punta

- Buste de Hatuey

- Poder Popular de Baracoa Cuba

Parque Natural Majayara

Au sud-est de la ville, dans le Parque Natural Majayara, on trouve quelques randonnées magiques et des possibilités de baignade, ainsi qu'un sentier archéologique sur les terres d'une ferme familiale luxuriante. Il s'agit d'une distraction très discrète, à faire soi-même. En passant devant le Fuerte Matachín, marchez vers le sud-est, passez devant le stade de baseball et longez la plage de sable sombre pendant 20 minutes jusqu'au Río Miel, où un long pont bas enjambe la rivière. De l'autre côté, prenez à gauche en suivant un chemin qui monte à travers un groupe de maisons rustiques jusqu'à un autre embranchement. À cet endroit, un poste de garde est parfois occupé par un agent du parc qui perçoit les droits d'entrée.

Tournez à nouveau à gauche et continuez le long de la piste pour véhicules jusqu'à ce que les maisons se dégagent et que vous aperceviez un sentier unique balisé menant à gauche vers Playa Blanca, un endroit idyllique pour un pique-nique. En continuant sur la piste, vous arriverez à un trio de maisons en bois. La troisième de ces maisons appartient à la famille Fuentes. Moyennant un don, Señor Fuentes vous emmènera en randonnée jusqu'à la finca (ferme) familiale, où vous pourrez vous arrêter pour déguster du café et des fruits tropicaux. Plus loin, il vous montrera la Cueva de Aguas, une grotte où l'on peut se baigner dans de l'eau douce et pétillante. En remontant la colline, vous arriverez à un sentier archéologique avec d'autres grottes et de merveilleuses vues sur l'océan.

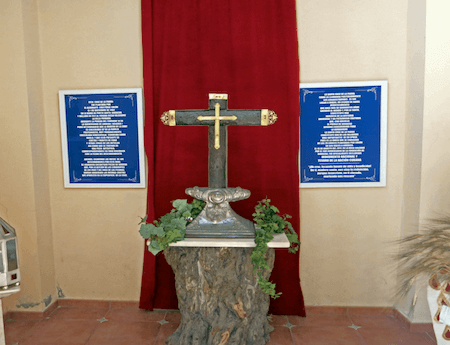

Cathédrale de Nuestra Señora de la Asunción

Cathédrale de Nuestra Señora de la Asunción

Après des années d'abandon, la cathédrale historique de Baracoa Cuba, dévastée par les ouragans, a été restaurée avec amour grâce à des fonds essentiellement italiens. Un bâtiment a été construit sur ce site depuis le XVIe siècle, bien que l'incarnation actuelle, très altérée, date de 1833. L'objet le plus célèbre de l'église est l'inestimable Cruz de la Parra, la seule survivante des 29 croix de bois érigées par Christophe Colomb à Cuba lors de son premier voyage en 1492. La datation au carbone a authentifié l'âge de la croix (elle date de la fin des années 1400), mais a indiqué qu'elle avait été fabriquée à l'origine en bois indigène cubain, réfutant ainsi la légende selon laquelle Christophe Colomb l'aurait apportée d'Europe.

Casa Del Cacao

Baracoa Cuba, vous le constaterez rapidement (grâce à votre nez), est le centre de l'industrie chocolatière cubaine ; le cacao y est cultivé, puis transformé en chocolat dans une usine locale. Ce musée et son café retracent donc l'histoire du cacao et son importance dans l'est de Cuba, tout en proposant des tasses remplies de chocolat pur et épais (chaud ou froid) dans un agréable café intérieur. Il vend également des tablettes de chocolat noir et agréablement amer de Baracoan.

L'histoire de Baracoa

Découverte

Amiral Christophe Colomb est arrivé à Baracoa, à Cuba, le 27 novembre 1492. Il y trouve une nature d'une grande beauté, une population aimable et développée, descendante des Arawaks, et une élévation qu'il décrit dans son journal comme "une montagne haute et carrée qui ressemble à une île".

Le choix du site où serait créé le village date de 1510 ou du début de 1511, avec toutes les réglementations qui existaient à cet effet, mais ce n'est que le 15 août 1511 que Diego Velázquez de Cuéllar fonda le village "Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa", première population espagnole sur l'île de la côte nord-est, que les Indiens appelaient Baracoa Cuba ("terre haute" dans la langue arhuaco).

Le 28 octobre 1492, l'amiral Christophe Colomb arrive sur l'île de Cuba, qu'il baptise "Juana" en l'honneur du prince Juan, fils aîné des monarques espagnols Ferdinand et Isabelle. Il a ensuite modifié ce nom en "Fernandina", une décision qui a été confirmée par un décret royal en février 1515. Malgré cela, notre île est connue sous son nom indien d'origine, "Cuba", depuis les premiers instants de sa conquête par l'Espagne.

Le soir du 26 novembre 1492, l'amiral se trouve devant la côte de Baracoa, mais en raison de l'heure tardive, il décide d'attendre l'aube du 27 pour débarquer, écrivant dans son journal : "... et j'ai trouvé une grande baie... et au bout de celle-ci, au sud-est, il y a une haute montagne carrée qui ressemble à une île...". On considère qu'il s'agit là d'une preuve irréfutable qu'il décrivait Baracoa et El Yunque.

Nuestra Señora de la Asunción, Baracoa

Baracoa a été découverte par l'amiral Christophe Colomb lors de son premier voyage, le 27 novembre 1492. Le mauvais temps l'obligea à rester sur place pendant plusieurs jours. Le samedi 1er décembre, il prit officiellement possession de la zone au nom de la couronne espagnole et y érigea une croix, comme le raconte le frère Las Casas : "...il plaça une grande croix à l'entrée de ce port, qu'il appela, je crois, Porto Santo...".

Le vice-roi d'Hispaniola était alors Diego Colomb, le fils de l'amiral ; c'est lui qui devait envoyer Diego Velásquez conquérir et peupler l'île de Cuba, pour l'accomplissement duquel il devait vaincre la résistance indigène organisée par le chef Hatuey. La première colonie fut fondée sur les rives d'un port naturel de la côte nord, connu par les Indiens sous le nom de Baracoa. Entre 1510 et 1511, les Espagnols lui donnèrent le nom de Notre-Dame de l'Assomption.

Le frère Bartolomé de las Casas a demandé au roi de dissoudre la colonie en raison des mauvais traitements infligés aux Indiens, mais cela n'a pas eu lieu car Baracoa a été la seule colonie espagnole établie dans l'île pendant une période d'environ trois ans. C'était la seule colonie dotée d'un bâtiment municipal et d'une église, et elle a donc été considérée comme la première capitale de l'île jusqu'à ce que son fondateur, Diego Velazquez, s'établisse à Santiago. En 1516, Baracoa a été confirmée comme archevêché de l'île par une bulle papale émise par Léon X, et elle a conservé ce statut jusqu'à ce que le pape Adrien VI autorise le transfert du privilège à Santiago le 8 mai 1523.

Don Diego Velásquez a vécu à Baracoa jusqu'au 4 octobre 1513 et c'est de ce port que Francisco de Morales et Pánfilo de Narváez sont partis, sur ses ordres, pour coloniser le reste de l'île. Sa Majesté la Reine a conféré ses armoiries à la ville en 1538. Guama, le chef indien de la région, est resté célèbre pour ses efforts visant à libérer le peuple indigène du joug espagnol. Baracoa est la seule localité à être restée au même endroit depuis sa fondation. Elle a été proclamée monument national le 4 novembre 1978 par le Dr Antonio Núñez Jiménez.

San Salvador de Bayamo

Santísima Trinidad

Fondée en janvier 1514, selon Diego Velásquez, à quelques lieues du port de Jagua, sur les rives du fleuve Arimao. Quelques mois plus tard, elle a été déplacée à l'endroit où elle est restée depuis, près du port de Casilda, conformément à un décret royal approuvant le changement, reçu par le gouverneur en décembre 1514. Il s'agit du meilleur exemple de ville coloniale qui subsiste, ce qui lui a valu d'être déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988.

Sancti Spíritus

Fondée en 1514, à l'endroit que l'on croyait être le centre de l'île. Peu après, elle a été déplacée sur les rives du fleuve Yayabo, son emplacement actuel.

Santa Maria de Puerto Príncipe (aujourd'hui Camagüey)

Fondée dans la partie nord de l'actuelle province de Camagüey. Peu après, en 1516, elle a été transférée dans le village indien de Caonao jusqu'en 1528-1530, date à laquelle elle a de nouveau été déplacée sur les rives de la rivière Tinima, où elle est restée jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on l'appelle la ville des Tinajones (grandes jarres d'eau en argile).

Santiago de Cuba

Découverte par l'amiral lors de son deuxième voyage le 14 mars 1494. Fondée en juillet 1515 sur le côté ouest de la baie, elle fut transférée un an plus tard sur le côté est. En 1517, elle reçut des armoiries et en 1522, l'évêché fut installé dans cette localité, qui obtint le titre de ville par décret royal le 28 avril 1523. On y trouve le sanctuaire de la Vierge de la Caridad del Cobre, patronne de Cuba, le cimetière de Santa Ifigenia, où reposent les restes de notre apôtre de l'indépendance José Julián Martí Pérez ainsi que ceux d'autres patriotes notables, et le château de San Pedro de La Roca, déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997.

San Cristóbal de La Habana

Fondée sur la côte sud, elle fut transférée en 1516 sur la côte nord, près de la rivière Chorrera (Almendares), puis dans le port de Carenas, où fut fondée la ville actuelle. En 1553, elle fut nommée troisième et dernière capitale de l'île.

Depuis la fin du XVIIe siècle, le 16 novembre est célébré comme le jour de sa fondation, selon l'historien de la ville Eusebio Leal. En raison des avantages stratégiques que possédait La Havane dans le cadre de l'établissement des routes commerciales maritimes et de la fortification correspondante du port, elle a reçu, par décret royal du 16 juin 1561, le titre de Clé du Nouveau Monde. Elle a été déclarée patrimoine mondial de l'UNESCO le 14 décembre 1982.

Ce ne sont pas les seuls établissements fondés par les conquistadors de Cuba. El Cayo ou La Savana (aujourd'hui San Juan de Remedios), dans la partie nord de la zone centrale, a été aménagée en même temps ou très peu de temps après Trinidad et Santi Spíritus, mais elle n'avait pas de conseil municipal et n'a reçu le titre officiel de ville que plus d'un demi-siècle plus tard, ce que mentionne l'évêque Diego Sarmiento dans le récit de sa visite en 1544.

Armoiries officielles de Baracoa

Le 14 novembre 1837, le conseil municipal a demandé des armoiries à Sa Majesté la reine d'Espagne Maria Cristina de Habsburgo y Lorena. Cette demande a été acceptée parce que Baracoa a été la première localité fondée, dotée d'un conseil municipal et d'une église. Baracoa reçut non seulement des armoiries, mais aussi le titre officiel de "Très fidèle", dont la concession accompagnait le dessin héraldique. La date du décret est le 20 septembre 1838, mais ce n'est que le 20 décembre que la nouvelle a été reçue. En 1919, le dessin a été sculpté en bois dur par Quintiliano Ulloa.

- Partie supérieure : couronne de Castille, surmontée de la croix chrétienne

- Quadrant supérieur gauche - un chien, signe de fidélité, avec le flambeau de la civilisation dans sa gueule

- Quadrant supérieur droit - cocotier, qui représente la flore locale.

- Quadrant inférieur gauche - le port de Las Palmas, le Yunque et la ville, représentant le premier établissement et un point de repère utile pour les marins.

- Quadrant inférieur droit - une caravelle, le navire à bord duquel Diego Velásquez est arrivé pour coloniser Cuba

- Autour de l'écu, un ruban sur lequel est écrit en latin OMNIUM CUBE EXIGUA TAMENT SI TEMPORE PRIMAS FERENS, c'est-à-dire ALTHOUGH IS THE SMALLT CITY OF CUBA IT WILL ALWARD BE THE FIRST.

Dans le musée de la forteresse de Matachín, on peut encore voir les armoiries originales qui ont été sculptées en 1919.

La croix sacrée de Parra

Le 1er décembre 1492, le frère Bartolomé de las Casas écrivit : "Il plaça une grande croix à l'entrée de ce port, que je crois qu'il appela Porto Santo". La croix sacrée de Parra est considérée comme le plus ancien artefact lié à Christophe Colomb trouvé sur le continent américain, ce qui lui vaut d'être inscrite au patrimoine historique et culturel de l'humanité.

Cette relique historique et religieuse a été honorée de manière particulière par l'évêque Morell de Santa Cruz qui, en janvier 1757, a ordonné la construction d'un autel, lui offrant ainsi un cadre plus digne pour le culte. Déjà à cette date, l'église avait été dotée des fonts baptismaux qui y sont toujours conservés. La Croix n'a cependant jamais été exposée avec le faste qu'elle méritait, comme si les habitants de Baracoa pensaient que s'ils en faisaient trop de cas, il pourrait y avoir une nouvelle tentative de la transporter à Santiago, ce qui s'est produit lorsque le statut de capitale et de premier évêché de l'île a été transféré à cette ville.

Elle a été protégée contre les premières attaques des pirates et des corsaires, et contre les "attaques" plus modernes de personnalités de l'île, dont beaucoup ont décidé de s'en attribuer une petite partie (par exemple, le général Martínez Campos, qui s'est approprié de manière capricieuse une partie de la relique et l'a réduite à ses dimensions actuelles : 1,10 m x 0,56 m). Tout cela fit que l'on ordonna de mesurer la croix dans le but d'envelopper ses extrémités de métal, afin d'éviter les coupures continuelles auxquelles elle était soumise. Les plaques de métal ont été posées par Dolores Delabat, avec l'autorisation du vicaire.

Le 10 juin 1984, Ángel Tomás et Leonardo Padura lancent un défi à propos de la croix dans le journal Jeunesse rebelle. La diplômée Raquel Carrera Rivery - spécialiste de l'anatomie du bois à l'Institut de recherche forestière du ministère de l'Agriculture - s'intéresse à la question et décide de participer aux recherches historiques menées par Alejandro Hartmann, directeur du musée municipal du Fort Matachin. C'est ainsi que la conviction mystique s'est transformée en conviction scientifique. Les bases du travail ont été posées lorsque le professeur Roger Dechamps, spécialiste du bois au Musée de l'Afrique Centrale à Tervuren en Belgique, a souhaité entreprendre une analyse de l'origine et de la nature du bois dont était faite cette fameuse relique.

Les premières analyses microscopiques des fragments de la Croix sacrée de Parra, pour lesquelles le professeur Dechamps a été aidé par le curé Valentín Sáenz, ont été réalisées dans le laboratoire de microbiologie avec le soutien d'Oscar Jardines. Bien que ces tests n'aient pas été concluants, ils ont démontré l'intérêt des habitants de Baracoa pour le sauvetage de leurs artefacts historiques.

Quelques mois plus tard, le professeur Thomas Avella, de l'université de Lovaina la Nueva, a entrepris une datation au carbone et des études structurelles sur des fragments prélevés sur la croix, qui ont donné des résultats concluants : il a été possible de déterminer que le bois est du Coccoloba de la famille des Polygonacées, très probablement du Coccoloba diversifolia, connu à Cuba sous le nom d'Uvilla, qui pousse sur les côtes et dans les montagnes de Cuba et des Antilles, et non pas en Europe comme on le croyait précieusement.

La datation au carbone a donné des résultats indiscutables quant à l'authenticité de la pièce, l'âge biologique du bois correspondant à la date de la découverte. Selon la datation au carbone, la date du bois a pu être située avec une précision de 95% entre 860 et 1530. Lors de la visite à Cuba de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II, au cours de la messe célébrée à Santiago le 24 janvier 1998, les fidèles lui ont offert la Croix sacrée de Parra, mais il a dit : "Je la prendrai dans mon cœur, mais vous, qui l'avez vénérée et soignée pendant si longtemps, vous devez la rendre à Baracoa et la préserver pour le plaisir des générations futures".

Atterrissages

Atterrissages

La topographie montagneuse de la région, son isolement par rapport aux autres grandes villes et le patriotisme naturel de ses habitants ont incité les conspirateurs et les révolutionnaires de l'époque coloniale à la préférer pour les débarquements armés à la recherche de la liberté. En octobre 1854, l'expédition de Francisco Estrampes y Gómez, Juan Enrique Félix et José Elías Hernández débarqua dans le port de Baracoa.

Guerre d'indépendance de Cuba

Le 16 mars 1895, un débarquement a lieu sur la plage de Caleta. Il se composait de deux embarcations, dans la première desquelles se trouvaient le général Limbazo Sánchez et le colonel Francisco Varona avec quatre autres hommes. Dans la seconde embarcation se trouvaient le brigadier Ramón González et le reste des expéditionnaires ; ils débarquèrent loin de leurs compagnons et ne les retrouvèrent que dix jours plus tard.

Le 30 mars 1895, la goélette britannique Honour débarqua sur la plage de Duaba. Il s'agissait d'une expédition de Saint-Domingue (ou peut-être du Costa Rica) composée des généraux Flor Crombet, Antonio Maceo, José Maceo et Agustín Cebreco, des brigadiers Silverio Sánchez Figueras et Adolfo Peña, des colonels Patricio Corona, Alcid Duverger, José Arceno et José Palacios, le lieutenant-colonel Alberto Boix, les commandants Juan Fustiel et Juan Limonta, les capitaines Joaquín Sánchez, Francisco Agramonte, Jesús Maria Santini, Isidoro Noriega, Manuel de J. Granda et Domingo Guamán. Granda et Domingo Guamán, les lieutenants Jorge Travot Estrada et Tomas Julio Sáenz et les sous-lieutenants Luis Enríquez et Luis Soler.

La goélette fait naufrage et, quelques jours plus tard, Flor Crombet est tué lors d'une bataille avec les Espagnols. Plus tard, ils attaquèrent Maceo à Duaba mais furent repoussés. Agramonte est capturé. Tomás Estrada Palma, président, José Martí, secrétaire général, et le général Máximo Gómez, directeur militaire et commandant en chef.

Le 11 avril 1895, un débarquement a lieu sur les petites plages de Cajobobo à partir d'une embarcation achetée sur l'île de Great Inagua pour cent pesos et mise à l'eau depuis le bateau à vapeur allemand Nordstrand. Ce groupe était composé des libérateurs Máximo Gómez Báez, José Martí Pérez, Ángel Guerra, Cesar Salas et Marcos Mendosa Rosario. Le 19 août 1895, le navire norvégien Lion arrive sur la plage de Nibujón, commandé par le général Francisco Sánchez Echevarria, avec 40 révolutionnaires. Le 28 octobre 1895, une autre bande révolutionnaire arrive à la plage de Caleta, à bord du bateau à vapeur Laurada, sous le commandement civil de Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, fils du Père de la Patrie et du commandant militaire José López, avec 38 expéditionnaires. Le 25 mars 1896, un débarquement a lieu sur la plage de Maraví depuis le bateau à vapeur Bermudas, sous le commandement maritime du général Emilio Núñez et la direction militaire de Calixto García Iñiguez, avec 68 expéditionnaires.

Parc Martí

Parc Martí

El Yunque

El Yunque Hatuey

Hatuey Explorer Baracoa à Cuba

Explorer Baracoa à Cuba Cathédrale de Nuestra Señora de la Asunción

Cathédrale de Nuestra Señora de la Asunción Atterrissages

Atterrissages